迪尼杜·佩雷拉论文答辩

摘要:蜘蛛丝在强度和韧性方面可与最佳合成材料相媲美。人们普遍认为这些特性是由它的内部结构引起的。尽管进行了广泛的研究,但关于其内部结构的形成、形态、力学和蛋白质组成的综合实验证据仍然有限,讨论有争议,或者根本没有研究。首先,我们报道了金丝圆织的天然丝纤维完全机械分解成直径约10纳米的纳米原纤维,这是材料的基本组成部分。此外,我们通过触发丝蛋白固有的自组装机制,产生了几乎相同形态的纳米原纤维。通过分析蛋白质的自组装,我们发现了独立的物理化学纤维性颤动触发器,它可以“随意”地从储存的前体中组装蛋白质。我们还提出了第一个基于证据的蜘蛛丝纤维结构模型。

根据我们测定蛛丝纳米纤维结构的实验工作,纳米纤维倾向于平行于纤维(轴)方向排列。蜘蛛丝的轴向纳米纤维结构产生了显著的力学各向异性。这种力学各向异性极难量化,特别是对于像蜘蛛丝这样的微观小材料,但有可能揭示材料结构-性能关系的重要知识。我们开发了一种利用原子力显微镜(AFM)纳米压痕和有限元分析(FEA)来表征这种系统的力学各向异性的新方法。我们成功地利用该方法对智利隐蛛的非纤原丝带进行了力学测量,结果表明,丝纳米原丝的拉伸模量和横向弹性模量分别为9 GPa和1 GPa,丝纳米原丝之间的结合强度为159±13 MPa。此外,基于这种结合强度,我们推导出纳米纤维的表面能为37 mJ/m2,并得出范德华力在纤维间结合中起决定性作用的结论。由于其通用性,该技术具有许多潜在的应用,包括早期疾病诊断,因为潜在的病理条件可以改变组织的局部力学特性。

通过研究蜘蛛丝纳米原纤维的二级蛋白结构,特别是在纤维应变存在的情况下,可以进一步了解其令人印象深刻的力学性能。我们对纳米纤维隐退丝进行了菌株依赖的拉曼光谱分析,观察到菌株依赖的酰胺III蛋白带红移和菌株诱导的酰胺I/II/II蛋白带相对峰高变化。通过将酰胺带分解成对应于每个二级蛋白质结构的亚峰,可以提取有关纤维应变存在下蛋白质二级结构行为的丰富知识。

这项对纳米纤维蜘蛛丝的结构、形成和力学的广泛研究进一步加深了我们对这种特殊材料的理解,并最终引导我们实现高性能的丝基材料。

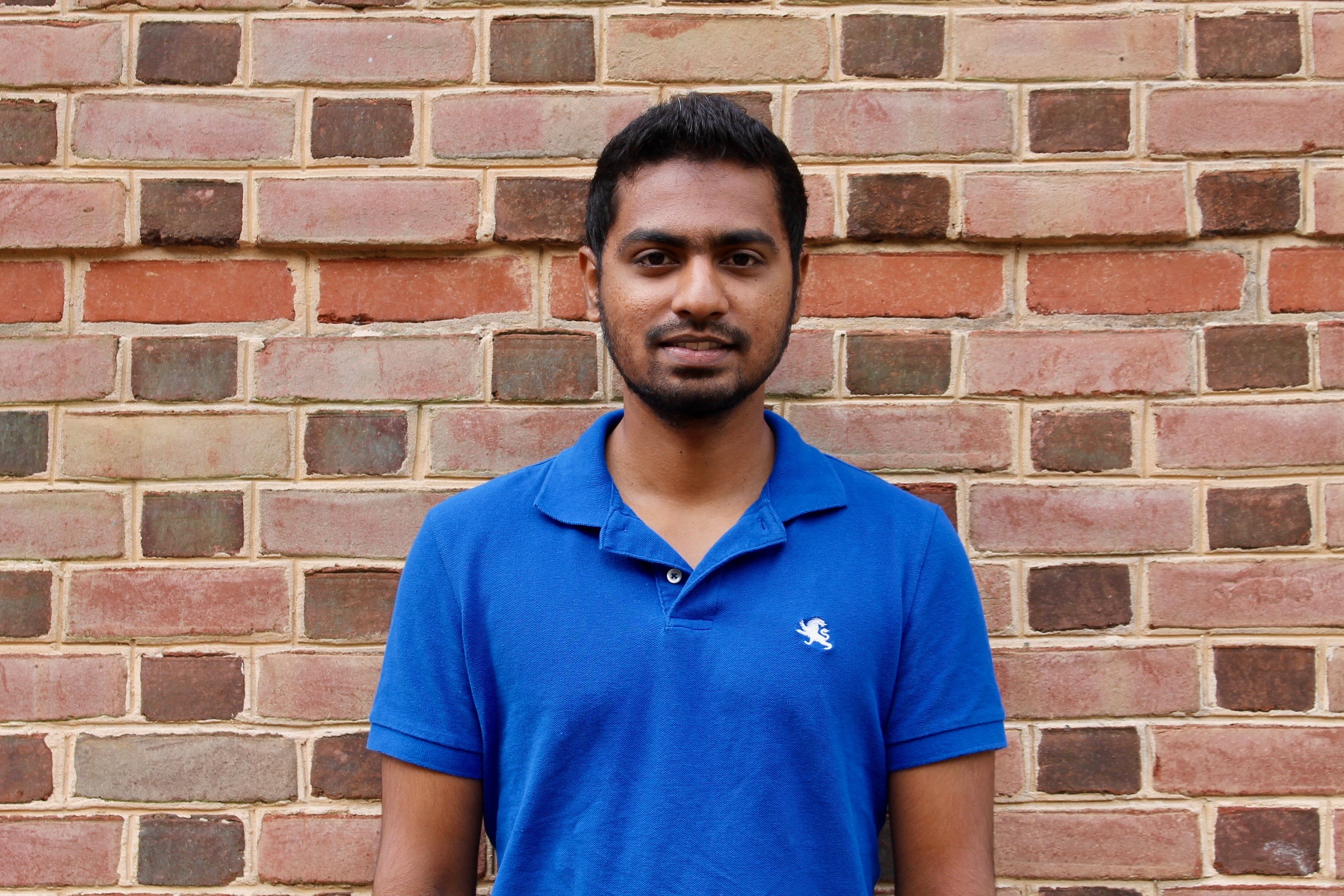

迪尼杜·佩雷拉出生于斯里兰卡的科伦坡。他毕业于科伦坡大学,获得物理学学士学位。之后,他开始在William & 玛丽攻读材料科学博士学位,并从那时起担任研究生研究助理。他的研究项目集中在蜘蛛丝的结构、形成和力学上。目前,他在TDK Headway Technologies, Inc.担任光刻工艺工程师。